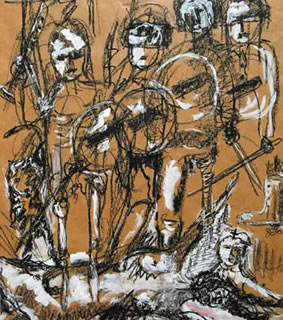

Die Plastiken des "Römischen Tagebuchs" entstanden fast alle um das Jahr 1976. Sie sind die Quintessenz einiger Arbeitsjahre, eine Art geistiger und formaler Fundus, der möglicherweise noch weiterer Realisierung harrt. Denn keine der Arbeiten ist in Lebensgröße ausgeführt. Da und dort wurden immer wieder einige Arbeiten zusammen mit den Zeichnungen unter dem gleichen Rubrum gezeigt, ohne dass man die Bedeutung dieses "Tagebuches" bemerkt hätte. Das kann nicht überraschen. Denn in der zeitgenössischen Bildhauerei findet sich nichts Vergleichbares - nicht einmal deutliche Anknüpfungspunkte im Werk des Künstlers zu seinen sonstigen Arbeiten. Auch ist der Titel, unter dem die Arbeiten erscheinen, nicht ohne Weiteres verständlich. Mit Ausnahme der Wölfin, jenem Entwurf für ein italienisches Nationaldenkmal und den zahlreichen Verweisen auf Fellini, findet sich kein "römisches" Sujet in dem gesamten Konvolut. Vielmehr findet man zahlreiche Verweise auf die Stadt Berlin, offenbar Gadebuschs Rom in Germanien. Wenn die menschliche Gestalt von Anfang an wesentlicher

Anlass für die Arbeiten des Künstlers war - aber eben doch

nur Anlass - so ist es im "Römischen Tagebuch" buch-stäblich

der Mensch, der in Erscheiniung tritt, je versehrter desto deutlicher. |

Wenig von dem, was die menschliche Gestalt komplettiert, ist an seinem Platz. Was diesen in Gruppen auftretenden Gestalten fehlt zur lebensfähigen Anatomie, offenbart sich als Mittel einer existentiellen Metapher für den Menschen, der nicht mehr als Ganzes sondern nur noch in seinen Teilen existiert.

Römisches Tagebuch Die Szenarien sind allesamt Denkmäler einer verletzten Menschlichkeit. Trotzdem zeigt sich hier kein kritischer Realismus. Gadebuschs "Römisches Tagebuch" erscheint vielmehr als Referenz an ein klassisches Menschenbild, das wir bis heute nicht verwirklicht haben: ein traditionelles Inferno findet nicht nur kein Ende, sondern es lebt fort, erfinderischer und gnadenloser denn je. |

|